|

|||

|

Nel nuovo Museo dell'Opera del Duomo "Un Nuovo Grande

Museo Europeo " - Storia

del Museo dell'Opera el Duomo di Firenze

Informazioni: Il

Museo dell’Opera del Duomo

di Firenze ha sede in Piazza del Duomo 9 ed è aperto tutti

i giorni della settimana,

dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il percorso espositivo segue un ordine

cronologico dal piano terra fino al secondo piano Un Nuovo

Grande Museo Europeo "Nella più celebre città d’arte

d’Europa,

Firenze, sta prendendo forma una grande struttura espositiva: il

nuovo Museo dell’Opera del Duomo, la cui apertura sarà il

29 ottobre 2015. Nel cuore della regione Toscana, che ogni

anno attira

46 mila visitatori, l’innovativo museo avrà venticinque

sale, alcune delle quali di dimensioni gigantesche, lunghe da venti

a quasi quaranta metri e con soffitti che vanno da sei a diciotto

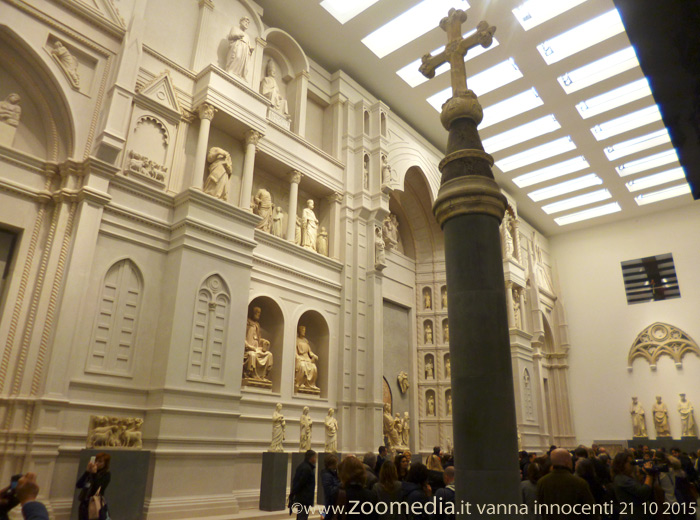

metri. Fondato nel 1891, il Museo dell’Opera del Duomo possiede la maggiore concentrazione di scultura monumentale fiorentina al mondo: statue e rilievi medievali e rinascimentali in marmo, bronzo e argento di Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Antonio Pollaiuolo, Andrea del Verrocchio, Michelangelo Buonarroti ed altri ancora. Quasi tutte queste opere furono realizzate per gli esterni ed interni delle strutture ecclesiastiche che sorgono davanti al Museo: il Battistero di San Giovanni, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore ossia Duomo, il Campanile di Giotto. La missione particolare del Museo dell’Opera infatti è quella di presentare in modo adeguato le opere fatte per questi edifici, che nell’insieme costituiscono ciò che oggi è chiamato il “Grande Museo del Duomo”. Dei severi limiti di spazio resero impossibile

l’adempimento

di questo compito nei primi 120 anni d’esistenza del Museo.

Le appena due sale originalmente aperte al pubblico mano a mano

aumentarono

a diciotto, ma anche queste erano insufficienti per le centinaia

di opere della collezione, di cui le più grandi rimasero

in casse nei depositi. Ancor peggio, le sale del vecchio Museo

erano troppo

anguste per le opere, molte delle quali con grandezze più che

naturali e intese per essere viste da lontano. Negli anni 1990

poi divenne evidente che altre opere ancora, rimosse dai monumenti

per

restauri, per ragioni conservative avrebbero dovuto essere collocate

in futuro al Museo, dove però mancava lo spazio. Così, secondo il progetto

preparato dagli architetti fiorentini Adolfo Natalini, Piero

Guicciardini e Marco Magni, la prima sala del

nuovo Museo presenterà, su una delle pareti

lunghe, una ricostruzione in scala della fronte trecentesca

del Duomo, con

le statue collocate

nelle posizioni indicate nel disegno cinquecentesco. Le opere

di particolare importanza che, in tale sistemazione, risulterebbero

troppo lontane

dallo spettatore verranno esposte invece in basso, con calchi

nelle nicchie in alto. Nella medesima sala verrà poi

posizionata la Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti, di fronte

alla porta

mediana

della ricostruita facciata con le sue statue marmoree; le altre

due porte bronzee del Battistero troveranno posto a destra

e a sinistra

della Porta del Paradiso. Sopra le tre porte andranno i monumentali

gruppi statuari cinquecenteschi realizzati per queste posizioni,

e nella stessa sala verranno infine esposte anche i due grandi

sarcofagi

romani che per tutto il Medioevo e Rinascimento stettero all’esterno

del Battistero. A quest’esperienza evocante la magnificenza della piazza esterna, seguiranno tre ambienti più piccoli: una Cappella delle reliquie con capolavori d’oreficeria medievale, rinascimentale e barocca; una sala con pale d’altare votive con, al centro, la Maria Maddalena penitente di Donatello e, infine, una sorta di santuario in pietra serena dove il visitatore può contemplare la penultima scultura di Michelangelo, una grande Pietà pensata probabilmente per la tomba dell’artista, che lo ritrae nell’atto di adagiare il corpo del Cristo tra le braccia della Madre. La visita del musei continua al primo piano, nella galleria lunga 36 metri che ospita le sculture realizzate per il Campanile di Giotto - sedici statue a grandezza naturale di Andrea Pisano, Donatello e i loro collaboratori - nonché quasi sessanta formelle, tra cui alcune di Luca della Robbia. Su un lato della galleria, una serie di aperture lasciano vedere la Sala dell’Antica facciata, punto di riferimento visivo per il corredo scultoreo del Campanile realizzato successivamente. Una seconda galleria – lunga venti metri e alta sei –ospita oggetti collegati alla costruzione della Cupola brunelleschiana: modelli lignei quattrocenteschi, materiali costruttivi e attrezzi d’epoca, la maschera funebre del Brunelleschi e il ritratto cinquecentesco nella nicchia commemorativa realizzata nelle stanze usate dall’architetto negli anni in cui diresse l’innalzamento della cupola. Al secondo piano del museo poi, un’altra galleria lunga trentasei metri ospita opere del tardo Cinque e primo Seicento relative agli sforzi degli regnanti medicei di “modernizzare” la Cattedrale: grandi modelli lignei dei progetti di Bernardo Buontalenti, Giovan Antonio Dosio, Gherardo Silvani ed altri per la nuova facciata a sostituzione di quella smantellata nel 1586, nonché statue effimere e dipinti realizzati per le nozze del granduca Ferdinando I alla principessa Cristina di Lorena nel 1589. Anche qui una serie di aperture verso la sala rende continuamente presente l’imponenza della vecchia facciata, e un filmato aiuta i visitatori a visualizzare la funzione della cattedrale come tempio dinastico. A questo punto il percorso riconduce nelle sale al

primo piano del

Museo storico, dove un allestimento completamente nuovo evoca l’interno

del Duomo, con una seconda selezione di tavole a fondo d’oro

medievali e rinascimentali, e con le cantorie di Luca della Robbia

e Donatello; in altre sale sono esposti

venticinque rilievi dal coro cinquecentesco realizzato da Baccio Bandinelli,

e l’altare d’argento fatto per il Battistero insieme al

monumentale crocifisso d’argento di Antonio Pollaiuolo. Un’ultima sfilata di sale documenta il processo pluridecennale che portò, negli anni 1880, alla realizzazione della facciata neogotica che oggi adorna il Duomo: disegni, dipinti, statue marmoree, gessi e modelli ricreano il variegato panorama d’impulsi architettonici e decorativi del periodo risorgimentale ossia d’unificazione nazionale. Firenze infatti fu la capitale d’Italia dal 1865 al 1871, quando la sede del governo venne trasferita a Roma, e la nuova facciata del Duomo era il primo monumento significativo del nuovo Stato Nazionale." |

|||

www.zoomedia.it pubblicazione registrata

al Tribunale di Firenze n° 5555 del 20/02/2007 © zoomedia 2007 - 2016 Copyrights - Tutela della privacy - Abbonamenti - Contributi - Pubblicità Pagina pubblicata il 11 2015 - Aggiornato il 11-Mar-2016 |

||