"Prese Lionardo

a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di mona Lisa sua

moglie;

e quattro anni penatovi, lo lasciò imperfetto: la quale

opera oggi

è appresso il re Francesco di Francia in Fontanableò.

Nella qual testa, chi voleva vedere quanto l'arte potesse imitar

la natura,

agevolmente si poteva comprendere, perchè quivi erano

contrafatte tutte le minuzie che si possono con sottigliezza

dipingnere: avvegnaché

gli occhi avevano qu' lustri e quelle acquitrine che di continuo

si veggono nel vivo, et intorno a essi erano tutti que' rossigni

lividi e i peli, che non senza grandissima sottigliezza si possono

fare; le ciglia, per avervi fatto il modo del nascere i peli

nella carne, dove più folti e dove più radi, e

girare secondo i pori della carne, non potevano essere più naturali;

il naso, con tutte quelle belle aperture rossette e tenere, si

vedeva

essere vivo; la bocca con quella sua sfenditura, con le sue fini

unite dal rosso della bocca con l'incarnazione del viso, che

non colori ma carne pareva veramente; nella fontanella della

gola,

che intentissimamente la guardava, vedeva battere i polsi: e

nel vero si può dire che questa fussi dipinta d'una maniera

da far

tremare e temere ogni gagliardo artefice, e sia qual si vuole".

Ma nel 1574, in Francia, un visitatore italiano

molto maldisposto verso il Vasari e tutti gli artisti fiorentini

lo vide e concepì un commento, che è certamente

- dopo quello vasariano - l'inizio della sterminata fortuna critica

del quadro,

qui per la verità in accezione negativa. Si tratta del

nostro Federico Zuccari che, recatosi in Francia al servizio

del cardinale

di Lorena nel 1574, visitò Fontainebleau, come dimostra

il suo giudizio (anch'esso severo) sulle pitture del Rosso Fiorentino

nella Galleria, definite "una porcaria" in una delle

polemiche postille alle Vite del Vasari. E oltre alla

Galleria, dovette vedere la Gioconda, poiché all'esaltazione

della "maniera" stupenda, "da far tremare e temere"

espressa dal Vasari a proposito di quel quadro, oppose in un'altra

postilla una valutazione riduttiva e risentita: "secha e di poco

gusto e da fugirla e non dar fine mai a cosa alcuna come fece

il ditto Lionardo che consumò la vita in sustanzie di parole

e ghiribizzi sufistichi e di poca utilita a se stesso e al arte".

La disapprovazione espressa in questo precocissimo

e sbalorditivo commento (che non riesce, ed è un peccato, a entrare

nella storia critica della Gioconda, forse per incomunicabilità

di ambiti bibliografici) aveva per bersaglio Leonardo da Vinci,

stigmatizzato per l'iconcludenza e le inclinazioni capricciose;

ma coinvolgeva anche il biografo Giorgio Vasari, reo di avere

maltrattato Taddeo Zuccari e posto al vertice del sistema delle

arti gli artisti toscani anzichè l'urbinate Raffaello, nelle

Vite del 1568.

I due non furono le uniche vittime della

ricorrente insofferenza dello Zuccari, che non esitò ad attaccare

di volta in volta colleghi e committenti, se riteneva di aver

subito dei torti. E se quasi sempre il suo garbo cortigiano lo

fece uscire indenne da questi scontri, una volta almeno il nostro

artista pagò caro il piacere di vendicarsi... La storia esemplare

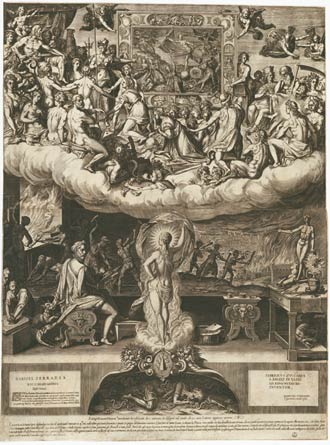

della Porta Virtutis, che gli costò l'esilio. è il cardine di

questa mostra dedicata al genere figurativo quanto mai curioso,

e non tanto raro, delle "vendette d'artista" tra Rinascimento

e Barocco. |